編集・執筆 / HINAKO MIYOSHI,YOSHIKO INOUE

●キュピピット先輩と見る!

デザイナー内定者のポートフォリオ変遷とViViViTの活用

▼もくじ

●ポートフォリオ変遷・初期

▲ 画像クリックで拡大します

(2019年1-3月制作)

一番最初のポートフォリオは、春のインターンに応募したいと思い制作。自分のスキルの成長を見てもらえるのではないかと考え、作品を時系列に並べてレイアウトを組んだ。この段階のポートフォリオで2社のインターンに応募。しかしどちらも選考途中で落選。

【みよしの気付き・良かったこと】

●早い段階(大学2年の冬)にアドバイスをたくさんもらえた

このポートフォリオの失敗から、大学2年の冬時点で就活生に混ざって企業のポートフォリオ相談会などに参加し、アドバイスをもらっていた。早め早めに動けたことが結果的に良かった。

●修正点を指摘されても凹まなかった

もともとデザイナーさんが就職活動について話すイベントによく参加していた。そこでは多くのデザイナーさんが ・積極的にポートフォリオを見せることが大切 ・最初の頃はダメ出しされて当然、落とされたこともあった と話していたので、「いま活躍されているデザイナーさんでも、最初から完璧だったわけじゃないんだ!」と勇気づけられていた。そのためか、書類選考で落ちてもあまりへこまなかった。

※私も参加した、ビビビット主催のカンファレンス「ボム」の様子

●ViViViTで作品管理をしていた

1年生の頃から、制作した作品データや概要のテキストをViViViTに投稿していた。そのため、作品の説明文を書きたい時、忘れかけていた思考や情報をそのまま使うことができた。

【みよしの気づき・悪かったこと】

●Photoshopで作っていた

Illustratorが使えなかったのでPhotoshopで無理矢理作っていた。その結果作り直しに手間がかかるポートフォリオになってしまった。

●作品や文字が小さすぎた

自信のなさから作品や文字が小さくなったが、見てもらわなければ何も伝わらない。勇気を出して大きく配置するべきだった。

●掲載作品と応募する企業の関連性が低かった

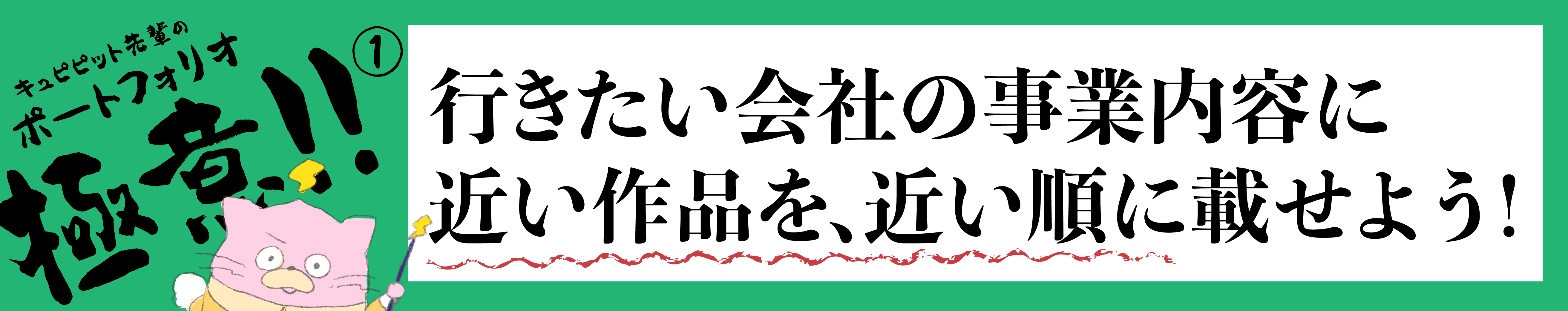

IT系の会社に応募しているのに、webやUIなどの作品が少なく、会社の事業と直接結びつかない作品が多かった。自分が何をやりたいかも決まっていなかったため「三芳(筆者)さんはグラフィックデザイナーになりたいんですか?」など想定外の質問にもうまく回答できなかった。

●作品を時系列に並べていた

作品の順番を時系列に並べた結果、見せたい・アピールしたい作品が目立たなくなってしまった。自分がなりたいデザイナー像や行きたい会社に合わせて、そのジャンルの作品を一番先頭に配置する、またボリュームを多くするなど与える印象を考えるべきだった

●ポートフォリオ変遷・中期

▲ 画像クリックで拡大します

(2019年4-7月制作)

夏にたくさん開催されていたIT系企業のサマーインターンに応募するために制作。初期にもらったフィードバックを反映。また4-5月でハッカソン(2日間ほどの短い期間にチームでアプリを制作するイベント)に参加し、ITと親和性の高い作品ができていたため、その作品を中心にレイアウト。春に落ちてしまった会社のインターンに参加できたりと、嬉しいことが多かった。

●ポートフォリオ変遷・迷走期

夏にUXに触れ、見た人がとにかく面白いと思ってくれるポートフォリオが作りたくなり、制作。インターンの同期などのいろいろなポートフォリオを見て、とにかく差別化をしなければならないという焦りに駆られていた。時期を狙いハロウィンをテーマに制作。

●ポートフォリオ変遷・本選考初期

夏や秋のインターンで制作物がたまっていたこともあり、全体で約70ページというボリュームに膨れ上がっていた。ページ数が多い分、見てもらう人にインパクトを残せるよう、よりページごとの差別化、メリハリが求められる状態になっていた。

●ポートフォリオ変遷・本選考後期

短い選考時間でインパクトを残す「ライト版」と面接で細かい説明を行うための「ディープ版」の2種類を用意。エントリーの際はライト版を送付し、後々面接で作品の説明を求められた際にディープ版のポートフォリオで説明することを想定して制作。メリハリを出すことと詳しい説明をすること、両方を叶えたかったためこのようなかたちになった。

●ポートフォリオづくりでは「作って・見せる」の繰り返しが大事!

それぞれのポートフォリオの細かい注意点は、その人自身が「ポートフォリオで何を伝えたいか」や作品の傾向、志向性(どんな風に働きたいか、考え方のタイプなど)などにより全く異なります。ひとまず作って、あなたにぴったりのアドバイスをもらうことが一番改善スピードが早く、また効果的です。 「ポートフォリオを制作すること」と「自分の希望する業界の企業に見てもらい、アドバイスをもらうこと」をセットで考えておくと良いと思います。アドバイスをもらうことで自分の希望について知ることもできるでしょう。

また下級生の方は、作品を作ったらそのままにしてしまうことも多いと思うのですが、案外すぐ忘れてしまうものです。「どう作ったか」「何のために作ったか」などは簡単にでもメモしておくとポートフォリオをまとめ始めるときにとても役立つのでおすすめです。日々の制作の中で考えたことをメモする習慣をつけておきましょう。

ViViViTで「作って・見せて」を効率的に繰り返そう

制作の度にメモをしても、そのメモを管理するのがめんどくさい……どこかに行ってしまいそう……!と思ったらViViViT(ビビビット)がおすすめです!ViViViTは、作品の画像やPDFと簡単な説明文があれば、レイアウト等を考えずに簡単に自分の作品をまとめておけます。

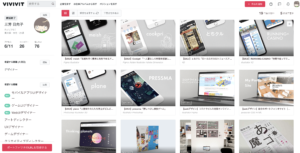

▼実際の編集画面。作品の画像やPDFと、いくつかの情報を入力すればすぐに作品がまとめられる。

ViViViTはポートフォリオとしての機能に加え、登録企業とのコミュニケーションも行えます。登録企業が私達の投稿した作品に良い!と思ってくれた場合「ビビビッときた!」「話したい」などの機能でリアクションをしてくれます。そのため、作品を管理しながら、どんな説明や見せ方であれば“良い作品として伝わりやすいか”を実践的に試せるのです。 筆者(三芳)は3年次の始めからViViViTのポートフォリオの編集や改善に本格的に力を入れ、どういうまとめ方をすれば自分の作品がより伝わるかを知ることができました。結果的に、3年初期には10回ほどしか貰えていなかった「話したい」を、2020年現在では70回ほどに増やすことができました!

▼実際のプロフィール画面。投稿する作品は非表示にしておくこともできるので、完全に自分の作品保管庫としても使用できる。

改善のうちに、企業からの反応の変化を感じることもできました。登録初期の頃の反応は「積極的に制作していてすごい」「意欲的で良いですね」といったアウトプットの姿勢への評価を多くいただいていました。それでも十分嬉しいのですが、制作を続けるうちに「情報整理が上手」「作品が魅力的で声をかけさせてもらいました!」などの、作品の中身を評価してもらえる方向性に反応が変わっていきました。このように、見せ方・伝え方の改善を続けることで企業さんの反応が変わり、自分の成長を実感できたことはとても嬉しかったです。 ViViViTを活用すると、ポートフォリオの下地を整えつつ企業からの反応をもらえます。ぜひ使ってみましょう!

「作品ひとつで仕事に出会える」ViViViTのサイトはこちら!

●まとめ

自分の作品を人に見せることは恥ずかしく、勇気がいりますよね。ですが勇気を出して見てもらうと、良いところを見つけてもらえたり、ぴったりの改善点がもらえたりと嬉しいこともたくさんあります。イベントなどではゲリラ的に見てもらえるチャンスも多いので、そういった場所に行くときは、ポートフォリオを持ち込むことがおすすめです。 作って見せるを繰り返し、最強のポートフォリオを目指しましょう!

(2020.6.19)

著者

三芳日向子

東京造形大学という大学でメディアデザインを学んでいます。UXUIまわりのデザインを基本にいろいろ取り組むのが好きだったり、ラーメンと餃子が大好きだったりします。 みよしのTwitter

記事一覧へはたらくビビビット

ポートフォリオとデザインのリファレンスメディア